受訪者:黃丞渝(末路小花劇團導演、《哈姆雷特機器人》階段性呈現導演)

採訪撰稿:連亞珏(國立臺灣大學外國語文學系)

時間:2024年3月4日

地點:臺大綜合教學館,204討論室

黃丞渝導演,中山大學劇場藝術系、臺灣大學戲劇所畢業,創立「末路小花」劇團,台南人劇團客座導演。過去導演作品有《穿妳穿過的衣服》、《水管人》、《在鯨魚肚子裡爆炸》、《大動物園》等。這次受臺大戲劇系副教授兼系主任謝筱玫老師之邀,擔任《哈姆雷特機器人》5G異地共演階段性呈現的導演。首次嘗試結合科技藝術與劇場的她,將會以什麼樣全新的角度和創意面對科技藝術的挑戰呢?

這次是您首次將科技藝術與劇場作結合,相較於過去的導演經驗有何不同?在創作過程中,是否為您帶來了任何新的挑戰和機遇;若有,您是如何去克服與應對的?

A:我一直算是劇場界裡蠻「手工」的一個人,在過去的導演作品中甚至從未使用過影像。事實上,我並不排斥科技的運用。對我來說,科技在劇場中不過是另一種表現形式,而表現形式本來就有許多種,它們都可以成為情感和故事傳達的工具。然而,我認為在處理科技或是選擇表現形式之前,勢必得先回歸劇場本身需要被解決的問題——只有先把故事說得夠好、將戲做得夠有張力,科技才有可能是加分的。否則,當技術仍不夠成熟,戲又只是在形式上一味地迎合科技的話,很容易陷入一個「技術是技術,戲還是戲」的局面,兩者無法互相提升。

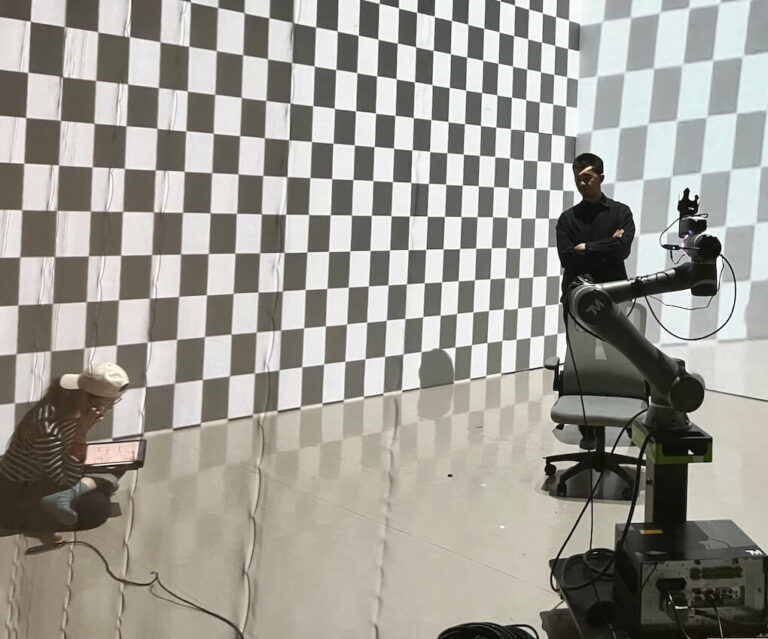

事實上,在劇場中,燈光、音樂等元素也可以被視為科技的一部分。因此,劇場一直以來都在實踐某種形式的科技。然而,劇場的手工感仍然十分濃厚。如何將兩者完美結合,讓「科技感」與「手工感」相輔相成,是劇場導演本來就必須面臨的課題。在這次的製作當中,即便引入了異地共演、機器人跟機器手臂等科技元素,我們還是試圖讓科技的呈現保留了一定的「手工感」。我認為,這樣的設計有助於維持劇場的人性與溫度,同時確保是由科技來配合戲,而非由戲去配合科技。

坦白說,我本人對技術面了解不多。當初接下這份工作時,我知道若沒有技術團隊的支援,自己無法在短時間內在技術上做出很大的突破。因此,決定還是回歸到身為導演自己最擅長的事,即從「故事」跟「概念」出發,將戲劇本身的元素發揮到極致。在這點上,其實跟我過去的導演經驗差別不大。

舉例來說,我對「在場性」依然非常重視。在劇場中,人與人之間面對面的互動是不可替代的,這種「在場性」能夠為觀眾帶來無法被複製的獨特體驗。到頭來,我們即使在劇場中引進了科技,仍在處理同樣的議題:即如何讓觀眾知道「我們同時存在於某一個空間之中」,亦或如何讓觀眾認知到「我在你面前」。有時候,「科技」這個詞會給人某種很遙遠的印象,但它實際上也在做同樣的事情。像是虛擬實境或是這次嘗試的異地共演這兩項技術的核心,皆是在於如何將某個時空帶到觀眾眼前,讓他們彷彿能夠身臨其境。

這次改編的是莎士比亞的劇本《哈姆雷特》。劇本中有哪些情節或主題讓您覺得特別適合以科技藝術或是異地共演的形式來呈現的嗎?當初為什麼會選擇以「責母」這個段落來進行改編?

A:細讀劇本後,會發現哈姆雷特是一個內心戲非常多的人。他的內在世界就像是一座迷宮,充滿了矛盾、煩惱和掙扎。因此,將他放置於一個孤立的空間,讓他盡情去發揮自己的「心中小劇場」,似乎再適合不過了。相較之下,母后葛楚在整齣劇中做了很多的選擇,我們卻很少看到她展露自己內心的真實想法。

這讓我開始想像,母子倆彷彿各自站在截然不同的舞臺上「異地共演」。哈姆雷特是一個年少輕狂的叛逆青年(說穿了,就是一個「媽寶」),封閉了自己的心靈,將自己禁錮在腦裡的思想監獄。他不願接受身邊大人對他的期許,總是追隨內心的聲音,即使這意味著與社會價值觀的衝突。因此,我將他置放於實驗劇場(A地)中,讓他身處四面螢幕環繞的幽閉空間,獨自面對母親與世界的目光。

葛楚則將自己想像成一位登臺表演的女主角。我將她置放於外教劇場(B地)掛有傳統紅布幕的舞臺上。如同哈姆雷特,她也承受了巨大的壓力,一直活在眾人的眼光之中,認為所有人都在看她如何端出一個皇后的樣子。 雖然母子倆終究是彼此關愛的,他們在心理和物理上卻被分隔開來,讓他們無法進行有效的溝通。也是因為有這兩個劇場空間,讓我們可以很完美地呈現一次「錯過」——在這場戲的結尾,葛楚來到了實驗劇場(A地)、哈姆雷特則來到了外教劇場(B地),兩者進行了一次「換位」,好像幾乎要看到彼此眼中的世界,達成某種和解。然而,最終兩人仍然「錯過」了彼此。對我來說,這就是一場悲劇——悲劇其實就是那必然會發生的事。主角無論如何抵抗,最終仍會走向自己的命運。

在與演員合作的過程中,他們對於科技元素的接受與反應度為何?例如,這次飾演哈姆雷特的王宏元在舞臺上需與機器手臂進行互動,飾演葛楚的卓家安則需與機器人對戲。在排練過程中,您是如何安排演員與機器之間的互動?

A:這次找的幾位演員在過去都有過拍攝影像作品的經驗,因此對影像與鏡頭都已經有一些基本的概念。在影視作品的片場拍攝過程中,攝影機也可以被視為某種具有侵略性的機器。演員們會通過與攝影師和導演的合作與溝通,逐漸熟悉攝影機的存在,找到最適合自己的表演方式和角度。我想,這與科技劇場中的排練過程是可以類比的。不論是機器人還是機器手臂,不過是另一種用來輔助表演的道具。我相信,只要是有經驗的演員,基本上不會太有問題。

您認為該如何協調與技術團隊的合作?技術人員和劇場人員之間的合作模式有何特點?

A:這次製作面臨的主要挑戰之一即是技術人力的不足,這使得團隊在執行技術面時感到相當吃力。我認為,若要完成一齣很著重於技術的作品,其實需要一個更龐大與完整的專業技術團隊,並且合作方式也會需要做出調整——概念會由導演和創意團隊負責提出,技術團隊則在概念被提出後,馬上探究技術面可以做到什麼程度,讓創意團隊能夠更明確了解技術面的限制和可以去實驗的範圍。通過密切的磨合與來回溝通,才有可能讓雙方共同往前走,開創出更多的可能性。

當代有哪些科技藝術與劇場結合的成功案例,曾讓您受到啟發或是可以供大家借鏡?

A:有一個加拿大的劇場導演 Robert Lepage非常善於運用一些舞臺機關。他的作品就是技術做得夠厲害,會讓你忍不住想去探究他到底是怎麼做到的,故事也仍然說得很棒。即便他的技術偶爾會有點小小炫技的心,但終究跟他的戲是完美結合在一起,「炫」得讓你夠信服。

還有一齣戲叫做《指尖上的幸福人生》(Cold Blood),巧妙地利用了現場即時攝影的技術,拍攝演員的手在舞臺上的微型場景之中表演。其實整齣戲就是一個拍電影的過程——觀眾可以直接看到技術人員是如何在舞臺上運鏡,同時也能欣賞完成的投影影像效果,了解到這之間的「魔法」是如何產生的。這種視角非常有趣。我覺得這也是另一個同時兼具科技感與手工感的作品案例。

在導演這一齣科技劇場作品後,對於未來劇場的發展趨勢有什麼新的看法或期待?未來還會想嘗試科技藝術類型的創作嗎?

A:隨著技術發展越來越成熟,科技劇場想必在未來三、五年還是會是一個趨勢。我也相信這個領域如果持續被發展下去,勢必能帶來一些感動。然而,老實說,科技藝術作品大多還是在美術館比較多。其實最大的問題在於「時間」:當你做的只是一個短時間的呈現,你可以抓住一個概念,好好去將它發揮到極致。但在劇場中,當你必須兼顧故事情節,就會比較難去精準呈現單一概念。因此,將科技藝術應用於劇場中確實也具有其挑戰性。

我亦認為,劇場未必一定要運用到新的技術才能夠創新。舉例來說,近幾年來,因為影像已經太普及了,大家就會覺得既然有個螢幕在那裡,就一定要運用到影像。但是其實它可能就只是作為某種背景或舞臺佈景,並未真的對劇中的敘事形式加分。

就像是那句經典廣告臺詞所說的:科技始終來自於人性。我想,如果一部作品能帶來感動,那未必會是來自於科技,而是因為它能找到科技與人類情感之間的某個共同之處。那以同樣的思維來看,我並不會排斥未來再將科技納入自己的創作之中。但終究要先找到自己想要說的故事與傳達的情感、形式上剛好是可以結合的,然後也知道自己為什麼要這麼做,那我才會去做這樣的選擇。

封面圖 攝影:陳明緯

責任編輯:陳明緯

審稿:解佳蓉、李亭萱